Des navires protestants à la dérive

Expédition Walker 1711 :

Voici comment a échoué une tentative d’invasion anglaise, dont l’échec n’est pas dû aux exploits des armes françaises, mais à une série d’accidents. Sœur Marie Morin décrit cet assaut à Québec : « C’est avec bien du plaisir que je fais ici quelques remarques sur ce qui arriva quand les Anglais firent un second effort pour se rendre maîtres du Canada par la force de leurs armes. »

Pour cela, ils envoyèrent entre 14 000 et 15 000 hommes, fort bien équipés en munitions, tant pour les armes que pour les vivres, avec de bons navires de ligne capables d’attaquer et de se défendre pour assiéger la ville de Québec (Kébec), capitale de toute la Nouvelle-France, par la mer en bas, et, par en haut, une autre armée de trois mille hommes pour fondre sur Ville-Marie (Montréal), le poste plus avancé et exposé aux coups de nos ennemis, mais aussi la plus forte par la protection que la très digne Mère de Dieu accorde à tous les habitants de cette ville, consacrée dès ses débuts. Ils fondaient leurs espérances sur elle, comme je le dirai plus bas. (Commentaire de Histoire-Du-Quebec.ca : en effet, l’amiral anglais Walker dispose d’une flotte de près de 90 navires et de 12 000 marins et soldats qui assiègent Québec. Le général Nicholson, qui avance du sud vers Montréal, dispose de 3 000 soldats anglais et de 700 Iroquois. Du côté français, on trouve environ 5 000 hommes).

Monsieur de Vaudreuil, Gouverneur général, fut averti des intentions des Anglais et se prépara à leur résister. Il fut encore informé par l’Acadie, Plaisance et l’île Percée, du côté du bas, et par les Sauvages, nos alliés, par en haut, de sorte qu’il n’en douta point. Profitant de ces informations et avis, il fit travailler sans relâche à fortifier la ville de Québec et donna des ordres pour la conservation des côtes et des bourgades alentours, avec beaucoup de sagesse et de prudence, et ce dès le commencement du printemps de l’année 1711, c’est-à-dire au mois d’avril ou vers la fin de mars.

Monsieur de Ramezay, Gouverneur de Ville-Marie (Montréal), ne manqua pas non plus de donner des ordres à tous les habitants des environs et dans tout son gouvernement pour se tenir sur leurs gardes, prêts à partir à la rencontre des ennemis dès qu’ils sauraient qu’ils étaient en marche vers nous, et cela à pied à travers les bois.

Il envoya incessamment des éclaireurs du côté de l’Angleterre pour s’assurer si leur armée était en marche. Pendant quatre mois, on fut en mouvement continuel, du moins les hommes, puisque l’on avait été averti que l’armée du sud assiégerait Québec au plus tard vers la mi-juillet, et que celle du nord attaquerait Montréal ou Ville-Marie en même temps, de concert.

Et ce qui faisait plus de peine, c’est qu’on savait que plusieurs nations sauvages des plus guerrières s’étaient alliées aux Anglais et avaient abandonné la hache contre les Français, à leur sollicitation. Cela était redouté bien davantage que tous les Anglais, à cause de leur cruauté. (C.f. Commentaire de Histoire-Du-Quebec.ca : Walker quitte Boston pour se diriger vers Québec le 30 juillet).

Vers la mi-septembre 1711, Monsieur de Vaudreuil fut averti par les éclaireurs du côté de la mer que l’armée anglaise était à 80 lieues de Québec. Il envoya aussitôt ses ordres pour faire descendre les hommes de Ville-Marie à Québec et de tous les autres postes, pour défendre la capitale. On travaillait sans relâche à se préparer au combat à Québec, où devaient aborder les navires chargés de 15 000 hommes combattants, sans compter les familles et autres personnes venues pour s’établir au Canada, ce qui formait un nombre important. Jour et nuit, on était sur ses gardes, travaillant sans cesse.

Dans ces attentes, il s’éleva un vent de nord-est fort impétueux, qui fit arriver à Québec un gros navire royal, nommé « Le Héros », qui avait traversé le groupe de l’armée anglaise sans que l’un ou l’autre ne s’aperçoive. Le navire se trouvait à l’Isle-aux-Œufs et brisa en même temps plusieurs navires ennemis contre les rochers, de sorte que plus de 4 000 hommes se noyèrent. On retrouva leurs corps flottants sur le rivage à cet endroit.

Cet accident sema la terreur dans l’armée anglaise. Tous prirent la direction de Boston, d’où ils étaient venus, et perdirent l’envie de prendre le Canada, disant que Dieu était contre eux. À leur arrivée, deux de leurs plus grands vaisseaux brûlèrent au port sans qu’on puisse les sauver. Quelques-uns de nos Français, qui étaient là prisonniers, le virent et en firent le rapport.

(Commentaire de Histoire-Du-Quebec.ca : Le 18 août 1711, la flotte de Walker se trouvait à l’entrée du Saint-Laurent. Un vent violent se leva. Une épaisse brume descendit. La flotte anglaise fut poussée du côté nord jusqu’à l’Île-aux-Œufs. La nuit du 22 août, sept transports et un navire de ravitaillement s’échouèrent. Près de 900 personnes périrent noyées, et non 4 000 comme le dit Sœur Marie Morin.

Après deux jours, Walker décida de retourner à Boston. Il perdit encore quatre bateaux près du Cap-Breton. À l’entrée de Portsmouth, le vaisseau amiral explosa pour une cause inconnue, emportant plus de 400 hommes à son bord.)

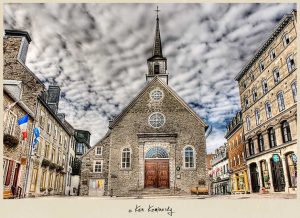

Ces événements se passaient vers la mi-août. Mais la nouvelle du désastre ne parvint à Québec qu’au commencement d’octobre. Elle fut accueillie avec une immense joie. La population de Québec se porta en foule à l’église de la basse-ville « pour remercier Notre-Dame de la Victoire d’avoir délivré une seconde fois la colonie de la ruine. La verve des écrivains se donna libre cours. « Le Parnasse devint accessible à tout le monde ; les dames mêmes prirent la liberté d’y monter. »

Ces événements se passaient vers la mi-août. Mais la nouvelle du désastre ne parvint à Québec qu’au commencement d’octobre. Elle fut accueillie avec une immense joie. La population de Québec se porta en foule à l’église de la basse-ville « pour remercier Notre-Dame de la Victoire d’avoir délivré une seconde fois la colonie de la ruine. La verve des écrivains se donna libre cours. « Le Parnasse devint accessible à tout le monde ; les dames mêmes prirent la liberté d’y monter. »

« Le pays était donc enfin délivré par la puissante protection de Marie ! Les Canadiens ne furent pas moins reconnaissants en 1711 qu’en 1690 ; on célébra une fête solennelle où M. de la Colombière prêcha avec un nouveau zèle et un grand succès, sur la fidélité à laquelle obligeait ce bienfait signalé de la très sainte Vierge ; la verve des poètes s’épuisa à rimer des poésies et des chansons sur le désastre de cette flotte ennemie, quatre fois plus nombreuse que tout ce que la colonie avait à lui opposer ; mais la piété voulut quelque chose de plus durable, pour témoigner à la postérité de sa reconnaissance envers sa céleste Libératrice. »

Un tableau peint en 1747 fut ajouté comme ex-voto dédié à la Vierge Marie pour avoir sauvé du naufrage le navire L’Aimable Marthe. Un second ex-voto est suspendu à la voûte de la nef. Il s’agit d’une réplique du Brézé, un navire ayant transporté une partie du régiment de Carignan-Salières envoyé en Nouvelle-France en 1665 pour contrer la menace iroquoise. Accroché à l’origine au plafond de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, il fut lourdement endommagé lors de l’effondrement de la voûte incendiée en 1759. En 1955, après sa restauration, il a été relocalisé à l’église Notre-Dame-des-Victoires.

Sources :